この記事では生成AI画像の著作権と使い方を整理しています。

こんにちは、桜華シノです!

最近はAI関連のことばかりしているせいか、SNSを見ていると本当にいろんなことが目に入ってきます。

今回は、「生成AI画像」について、そして「なぜAIに対して否定的な意見が多いのか」について、私なりの考えをお話ししてみようと思います。もちろん、これはあくまで一個人の感想にすぎません。AIについてどう感じるかは、人それぞれだと思うので、最終的にはご自身で判断していただけたら嬉しいです。

はじめに

当サイト「しのふぁんたじあ」は主要な部分を除いて、AI生成画像を使用しています。

例えばサムネイル画像やプロフィールなどのアイコンですね。最近は文字入れも出来るみたいですけど、文字入れはPhotoshopやillustratorで仕上げた方が私は綺麗だと思うので、そちらで文字入れを行っています。

最近はブログやSNSで生成AI画像を見かけることが増えましたよね。私は、GoogleのimageFXを利用していますが、「著作権的に大丈夫?」「日本では否定的な意見が多いのはなぜ?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

今回は、世界的にみてと日本国内での調査や文化的背景をふまえつつ、生成AI画像の著作権や倫理面での注意点、安心して使う方法を私なりに整理しました。

世界的なAIに対する受け止め

現在2025年8月における世界26か国のAIに対する受け入れを先ずはお話していきますね。

AI製品やサービスの利益が欠点より優れていると感じる人が約55%。AIを不安だと感じる人が約45%、世界的にみてもAIに対して不安を感じる人は約半数もいます。

AIは益か害か?地域別の違い

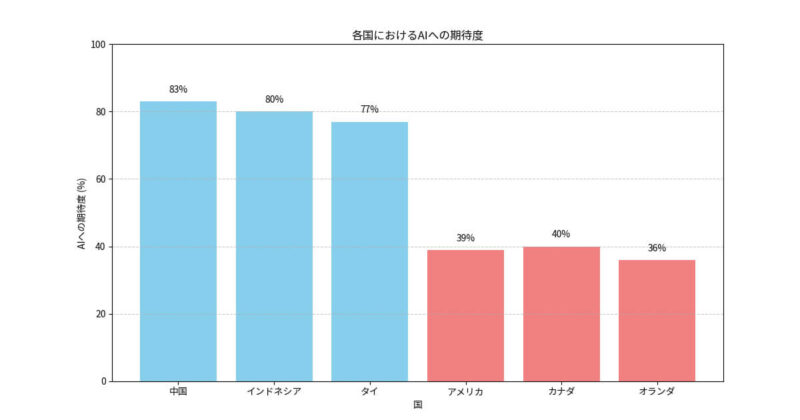

中国(83%)、インドネシア(80%)、タイ(77%)ではAIに期待する声が圧倒的に高いのに対し、アメリカ(39%)、カナダ(40%)、オランダ(36%)では懐疑的な人が多いです。

英語圏(米国、英国、カナダ、豪州)はAIへの不安が強め。一方で、政府への信頼が高い東南アジアなどでは、AIに対する興奮が強い傾向があります。

中国は、一部技術力も高く、低コスト高パフォーマンスな製品が多いですよね。AI技術を取り入れてより良い製品を生み出すのはいいですが、安全性や信頼性について、やや気なるところがあると私は思います。

出典:スタンフォード大学の2025年AI Index報告

中国のチームが開発したAI【Manus】

中国といえば、中国のチームが開発した「Manus」というツールがありますね。

このManusにも、ChatGPTでいう「Thinkingモード」のようなものがあり、ユーザーの指示を理解して、計画を立てて、実行するところまでやってくれます。

タスクを設定しておくと、指定した時間に同じ処理を自動で行ってくれますよ。たとえば、「毎朝7時に、日本(東京)で起きた事件や事故をまとめて教えて」といった感じで登録しておけば、毎日勝手に調べてくれます。

私はこのタスク機能が便利なので、一応Manusも使っています。

…ちょっと話がそれてしまいましたね。Manusについては、また別の記事で詳しく紹介させていただこうと思います!

さて、話を戻しまして、世界ではAIへの期待が徐々に高まりつつあり、特に東南アジアや中国ではポジティブな意見が強く見られますね。一方で、欧米や英語圏では懐疑や不安も根強く存在し、政府への信頼や規制制度の有無がその感情に影響しています。

またAIアートに対しては、「便利・有用」と感じる一方で「芸術ではない」と否定的に捉える層も多く、アーティストへの配慮(報酬や透明性)を求める声も高まっています。

私が思うAIアートのあり方

AIアートは完成した見た目こそ似ていても、デザイナーさんや絵師さんが描く作品とはやはり別のジャンルだと思います。人の手による絵は感性や体験が反映され、唯一の魅力が宿ります。一方でAIは便利なツールとして活用できるもので、どちらも違う立ち位置で存在している物だと私は考えています。

よくSNS(X)にて、一緒の立ち位置にいると考えている人が一定数居るみたいですが、全くもって別物、別ジャンルですよ。

日本人が生成AIに否定的に見える理由

日本国内では…

| 項目 | 結果 |

|---|---|

| 認知率 | 約90%以上 |

| 利用率 | 現在利用 30%超、経験含め 40%超 |

| ブログ・SNS用途での画像生成 | 約17% |

| 信頼への懸念 | 非常に高い(98%が「本物」が重要) |

| 広告における許容度 | 54%が「影響ない」、ネガ意見も26%存在 |

→ 「生成AIでも構わない」と感じる人はウェブ利用層に一定数存在するものの、信頼性への意識が強く、「嫌い」という層も一定数います。用途や文脈によって受け止め方は変わる状況です。

出典:MarkeZineニュース

1. 周囲の目を気にする文化

日本社会は「和を乱さない」ことを重視する傾向が強いです。

例えば、コロナ禍のマスク着用のように「みんながやっているから自分も」という同調圧力が働きやすいと思います。AI利用にも「周囲からどう見られるか」が意識されやすいのです。

みんなが否定的な意見を出している中で、1人だけ賛成意見を出していたら…どう思われるかという事です。

2. 信頼性・本物志向

国内調査では、98%の人が「本物の画像が重要」と回答しています。

そのため「AIで作られたもの=フェイクでは?」という警戒心を持ちやすいのも特徴です。

最近、本当にフェイク画像が多いので98%の人が「本物の画像が重要」と思っていることは素晴らしい事ですね。

3. 著作権やクリエイターへの敬意

アンケートでは、86.6%が生成AIイラストに問題を感じたことがあると答えています。

懸念の上位は「著作権侵害の疑い」「不自然さ」「同じような画像が氾濫する」「イラストレーターの仕事を奪う」など。

努力や独自性を重んじる日本の文化が、否定的な声につながっているといえます。

著作権的に問題はないのか?(imageFXの場合)

私が普段使っているGoogle【imageFX】の場合について【著作権的に問題はないのか】気になる方もいらっしゃると思いますので、お話していきますね。

1. 学習データについて

Googleは公式に「著作権で保護されたコンテンツの適法利用を尊重している」と明記しています。具体的には、パブリックドメインやオープンライセンスの素材、Googleが利用権を持つデータを中心に学習していると説明されています。つまり、無断で特定の作家の作品をそのままコピーするのではなく、膨大な公開データから一般的な「特徴」を学んでいる形です。

利用者が直接著作権侵害を問われる可能性は低いとされています。

低いと私が言うのは、使い方次第で著作権侵害になりますよという意味合いも込めてます。

2. 生成物の権利

imageFXの利用規約上、生成された画像の著作権や利用権は利用者(ここの場合「しのふぁんたじあ」)に帰属します。商用利用も認められているため、ブログやアフィリエイト記事で使うこと自体は問題ありません。

生成AI画像が著作権侵害になるケース

生成AI自体を使うことが違法ではありませんが、以下の場合は著作権や倫理的なトラブルになり得ます。

- 既存キャラクターを再現

(例:ディズニー、鬼滅の刃など)

→ 著作権や商標権の侵害になり得る(二次創作の範疇を超える)。 - 特定作家のスタイルを指定

(例:「新海誠風の背景」「鳥山明風のイラスト」)

→ その作家の創作性に依拠していると判断されれば、法的・倫理的に問題になる可能性あり。

日本のクリエイター界隈が特に敏感になっているポイントです。 - AI生成を自作と偽る

→ 「自分が描いた」と言うと虚偽表示になり炎上リスク大 - 既存作品に酷似した画像をそのまま使用

→ 偶然でも似てしまった場合は要注意

これを「自作」と主張すると著作権侵害に問われかねません。

少し前に話題になった、ジブリ風イラストを皆さんは覚えていますか?

流れに乗ってやっている人が沢山いましたが、ジブリ作家の創作性に依拠していると判断されれば、法的・倫理的に問題になる可能性が普通にあります。Midjourneyはディズニー風生成画像関連で訴えられましたよね。

『あれ?待って、Xでアニメ系のAI画像大量に載せている人見かけますよ?グレーなの?』

そうですね、では、なぜ今はあまり問題になっていないのか?

その理由は3つあります。

権利者が動いていないだけ

特にアニメ業界は膨大な二次創作(同人・ファンアート)文化があり、AI作品だけを即排除すると逆に炎上リスクもある。

オリジナル風キャラは境界が曖昧

「誰のキャラなのか特定できない」ため、直接的に権利侵害を指摘しづらい。

パルワールドみたいに、ポケモンに似てはいるけど…という感じだと思います。

法整備が追いついていない

AI生成物に関しては国際的にも議論中で、法律的に明確に規制できていない。

グレーであることのリスク

今は黙認でも、将来規制が強化されたときに一気にアウトになる可能性があります。もし既存キャラに酷似していれば、出版社や制作会社から削除要請や法的措置が来るリスクもゼロではありません。

- 炎上リスク:

→ 「AIで量産している」こと自体がクリエイターやファン層から批判されやすい。

「一次制作側が指摘していない=合法」ではなく、単に対応されていない/判断が保留されている状態だと思って下さい。明らかに既存キャラを模倣した場合は危険ラインを踏み越えると考えておくべきです。

私が思うに、AIに対して否定的な意見が多い一番の理由は、まだそれをしっかり取り締まれるような法律が整っていないからだと思います。

加えて、もう一つ大きな要因になっているのが【著作権法30条の4】です。これは「AIの学習は適法」とされていて、学習の段階には特に制限がありません。つまり、「AIは一体どんなデータを使って学習しているのか?」という部分が見えにくいんですね。そのため、デザイナーさんや絵師さんにとっては、不信感や不安につながりやすいのだと思います。

実際、この法律の解釈では、AIが他人の絵や作品を学習に使うこと自体は合法とされています。だからこそ、多くのクリエイターの作品が無断で取り込まれている可能性が高く、これがAIに対して否定的な声が出る大きな理由のひとつになっているわけです。

今後考えられる法改正の方向性

- AI生成物に「AIマーク」やラベルを義務化する可能性

- 「著作権侵害を回避できる範囲」や「スタイル模倣の扱い」を明確化

- ディープフェイク(虚偽動画・なりすまし)に関する刑事罰

- クリエイターへの補償制度(EUや米国で議論中、日本でも追随の可能性あり)

まとめ

- 日本で否定的な声が多いのは、周囲を気にする文化・本物志向・著作権懸念・クリエイターへの敬意が背景にあります。

- imageFXで生成した画像は商用利用可能ですが、既存作品やキャラクターを模倣する使い方は著作権侵害のリスクがあります。

- 演出や世界観の補助として透明性を保って使うことで、むしろ読者に安心感と独自性を与えることができます。

私自身、AIの信頼性や、画像が本物かどうかを疑って、AI画像識別サイトを何度も試したことがあります。

生成AIが一般に広がり始め、X(旧Twitter)で生成画像が一気に増えた時期には、タイムライン上で否定的な意見が目立っていました。私も当時はその空気に近く、「絵を一生懸命描いている人にとって良くないものだ」と決めつけていたんです。

でも、時間がたつにつれて、その認識は間違った認識だったと気づきました。

問題は「生成AIそのもの」ではなく、「使い方」や「ルールづくり」にある、今はそう考えています。著作権やクレジット表記、学習データの扱いに配慮があれば、創作の補助やアイデア出しといった形で価値を発揮しますし、逆に無断利用や誤情報の拡散は信頼を損なう原因になります。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

長い文章になりましたが、少しでも参考になれば嬉しいです。あなたはAIに対してポジティブ派?それともまだ不安派でしょうか?

コメント